【中国科学报】战胜千年蝗灾的中国攻略

20世纪50年代初,在美国明尼苏达大学攻读博士学位的马世骏收到了来自老朋友钦俊德的信,邀请他回国加入根除蝗虫的战斗。

那时的中国大地蝗灾频发,与水灾、旱灾并称为三大自然灾害。1949年前,黄淮地区平均每隔三四年就出现一次大面积蝗灾。1943年,仅河南一地,飞蝗就吃光了7个县的庄稼。无数人背井离乡,踏上逃荒之路。

新中国成立初期,各级政府积极动员,以人工为主、药械为辅,尽最大努力试图把蝗蝻(蝗虫的若虫)消灭在起飞之前。然而,人力终究有限,蝗害依然猖獗。

怀着对祖国和同胞的忧心与牵挂,马世骏于1951年底从美国回到中国,加入了钦俊德所在的中国科学院实验生物研究所昆虫研究室(1953年发展为中国科学院昆虫研究所,1962年并入中国科学院动物研究所)。在这里,他接受的第一个任务就是治理在中国肆虐了两千年的蝗灾,他与钦俊德等科研人员一起投入了这场艰苦的战斗。

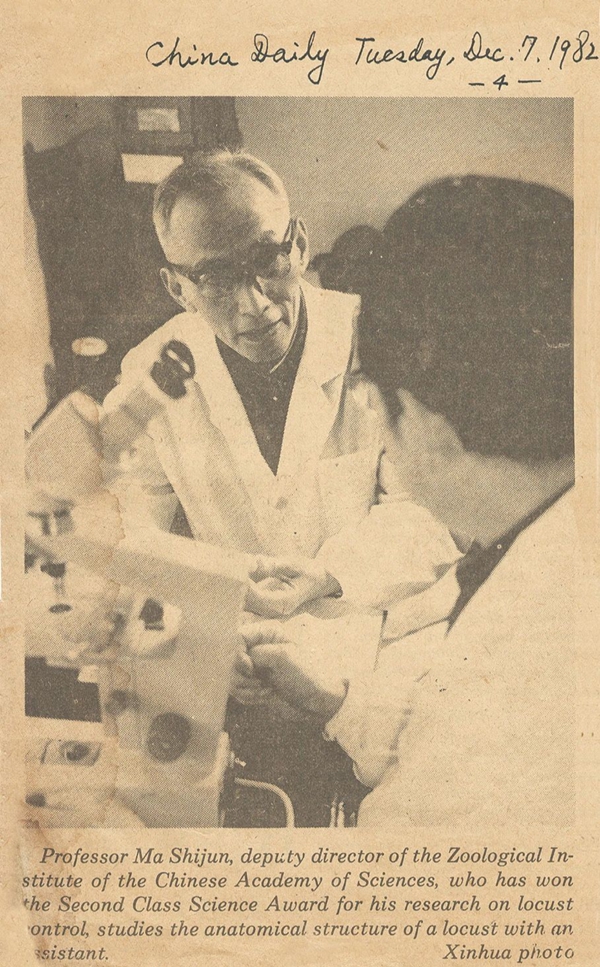

马世骏。

过去数千年间,人类在与蝗虫的战争中一直胜少败多。这一次,把“科学”这个变量引入其中,结果会不会有所不同?

不入虎穴,焉得虎子

1952年春天,受马世骏的指派,陈永林和郭郛两个二三十岁的小伙子,从北京出发,来到江苏的洪泽湖畔。洪泽湖一望无际的湖面,遍布着青翠的芦苇荡。

但美丽的表象下,潜藏着巨大的危机。

连续数年,洪泽湖区都是蝗害重灾区。前一年秋蝗留下的蝗卵,一到初春就孵化出密密麻麻的蝗蝻,遍布在深苇、密草和藕塘间。等它们“翅膀硬了”,就会组成铺天盖地的飞蝗大军,给当地农业造成毁灭性破坏。

两个年轻人出发前,马世骏嘱咐他们:“消灭飞蝗是党中央交给我们的任务,不仅是科学任务,也是重大的政治任务。我们要研究飞蝗生态学、生物学,就得深入飞蝗的老巢。”

就这样,两人在蝗虫的老巢深处扎了营。他们选中河堤上一间茅草牛棚,和老乡养的牛为邻。当地农业部门多次邀请他们住到镇上或农民家里,但都被他们婉拒了。他们时刻牢记马先生的那句话:“不入虎穴,焉得虎子!”

在苍蝇飞舞、粪臭熏天的环境里,陈永林和郭郛日夜观察、记录飞蝗的点滴动向。后来,尤其儆、龙庆成等人也加入其中,并与当地治蝗人员合作搭建起一个又一个工作站,通过大量实验逐步摸清了飞蝗的习性,同时记录大气温度、土壤温度、降水等小气候,获得大量宝贵的一手资料。

1953年夏季的一天,洪泽湖区下起了倾盆大雨。陈永林等人躲在湖堤上的帐篷里,心里有些不安。这天本是马世骏来检查工作的日子。可是天气这样糟糕,他大概不会来了吧?

正猜测着,伴随一阵脚步声,一个高大清瘦的身影出现了。尽管带着雨具,马世骏还是被雨水淋透了,一步一个泥脚印。

“马先生,您真的来了?”陈永林激动地说。

“我哪能失言呀,就是老天下刀子我也不能不来!”马世骏笑道。在此之前,他已经在大雨中跋涉了几十里路。

尽管对手只是“小小的蝗虫”,但由于环境复杂,当年这些治蝗者经历的艰险,不亚于龙潭虎穴。

由于饮用了没有严格消毒的人畜共用水,陈永林曾染上恶性疟疾,被紧急送到数百公里外的县城医院,才捡回一条命。

还有一次,马世骏一行人与当地农业部门、治蝗站、公安部门的工作人员在洪泽湖上考察,先后遭遇水盗追击和失锚事件,多亏警察和船长眼疾手快,一船人才幸免于难。

然而,在马世骏的日记中,这样凶险的经历仅用“因逆流而失锚”一笔带过。

1973年,马世骏(左四)与陈永林(右一)在微山湖畔调查蝗害情况。

八仙过海,各显神通

如果说洪泽湖区是惊心动魄的战斗前线,那么远在北京的中国科学院昆虫研究所就是运筹帷幄的大后方。

马世骏领衔的昆虫生态学研究室探究蝗虫种群行为与外界环境的关系;钦俊德领衔的生理学研究室分析蝗虫的代谢和繁殖机制;陆近仁领衔的形态学研究室识别蝗蝻发育虫态;熊尧和龚坤元领衔的毒理学研究室开发杀灭蝗虫的具体方法……

一群科学家“八仙过海”,对蝗虫发起了立体式进攻。

但马世骏清楚,只针对蝗虫本身,可能还不能尽快解决问题。生态学是探究生物与环境之间关系的科学,破解飞蝗泛滥成灾的千古难题,还要考虑蝗虫之外的因素。

根据在洪泽湖、微山湖等地区获得的一手资料,马世骏等得出关键结论:在滨湖蝗区和内涝蝗区,水位高低决定飞蝗的繁殖数量——淤滩越大,飞蝗产卵场所就越多;浸水多的地方,蝗卵则会死亡。

一线天光照破阴霾:治蝗须治水!

1954年,马世骏等人向中央主管部门提出改治结合、根除蝗害的具体实施方案:拦洪蓄水、疏浚河道,以控制湖区季节性水位变化,达到一定等高线后,飞蝗发生地就会长时间被水淹没,不再适宜飞蝗繁殖。

那些年,国家对黄河、淮河、海河三大河流实施的水利工程,为治蝗战役提供了千载难逢的契机:改变水利条件,垦荒种地,让蝗虫失去产卵环境;改变植被条件,少种禾本科植物、多种棉花等,让飞蝗断粮;改变土壤条件、深翻土地,让飞蝗再无藏身之地。

回顾这段历史时,中国科学院动物研究所(以下简称动物所)研究员王宪辉不禁感慨:“马世骏等老前辈充分展现出服务国家重大战略需求的高尚品质,他们能迅速融入大的时代背景、国家工程,也能扎根一个治蝗站,和农技推广员、农民群众打成一片。”

中华大地上,肉眼可见,蝗害一年轻于一年。

1977年10月24日,新华社、《人民日报》发表文章,庄严宣告:“飞蝗蔽日的时代一去不返——危害我国数千年的东亚飞蝗之灾,已被我国人民和科学工作者控制,连续十多年没有发生蝗害!”

1978年,动物所“改治结合,根除蝗害”项目荣获全国科学大会重大科技成果奖;1980年,马世骏当选中国科学院院士;1982年,“东亚飞蝗生态、生理学等的理论研究及其在根除蝗害中的意义”荣获国家自然科学奖二等奖。

1982年,《中国日报》报道蝗灾控制研究获得国家自然科学奖二等奖。

治蝗项目从1951年启动,至1973年收官。20多年间,中国从数千年蝗灾频发的国家,变成了一个基本控制蝗害的国家。

然而,蝗灾就这样退出历史舞台了吗?

重新出发,不破不立

1987年,一个年轻人来到马世骏的办公室报到。他叫康乐,是新入学的博士研究生。

导师马世骏对他说:“飞蝗的问题,我们那一辈科学家已经基本解决了。你去内蒙古研究草原蝗虫吧。”

就这样,康乐在内蒙古大草原上钻研了几年,发现草原利用不平衡和过度放牧使草原蝗虫形成蝗灾。这项工作于1997年荣获中国科学院自然科学奖一等奖,1999年荣获国家自然科学奖三等奖。

康乐即将博士毕业时,国内蝗灾呈现死灰复燃之势:海南、西藏等地先后出现严重灾情;山东、河北等地飞蝗种群开始抬头。气候变化和农业种植制度等助推了飞蝗大军卷土重来。

康乐意识到,治理蝗灾不是一劳永逸的,新一代科学家有必要从更深的层面研究飞蝗。

“过去我国科学家治理蝗虫,更多是从蝗虫与环境的关联性入手,几乎没有触及蝗虫生理生化机制的因果关系。”他说,“老一辈科学家的研究条件有限,当初马先生留给我的最珍贵的科研仪器,就是一个计算器。但世界生命科学的发展突飞猛进,我们这代人应该与国际接轨,采用最先进的研究方法,赋予蝗虫研究新的生命力。”

1999年,具有划时代意义的人类基因组计划启动,康乐紧扣时代脉搏,开启了蝗虫基因组研究。

蝗虫虽小,基因组却异常庞大,大约是人类的2.5倍、果蝇的30多倍。面对海量基因组信息,研究工作从何开启?

康乐聚焦了一个有趣的科学问题:飞蝗有两种不同的生态型——群居型背部漆黑、腹面呈棕黄色,散居型则通体碧绿。很长时间里,人们以为这是两个不同物种,老百姓把前者叫作“蝗虫”,后者叫作“蚂蚱”。事实上,这是同一种蝗虫在密度不同的条件下形成的可以互变的两类生态型(以下简称两型)。

奇妙的是,把群居型蝗虫改为散养,4小时后就变成散居型;而把散居型蝗虫聚在一起,32到64小时内会变为群居型。

散居型飞蝗雄虫。

这背后是什么原理?

从2004年起,康乐课题组研发出高通量蝗虫寡核苷酸DNA芯片,探究飞蝗两型转变中的基因表达调控机制。通过这种前沿技术,他们发现,有数百个基因在飞蝗两型转化中发生了表达变化,而多个差异基因都富集在多巴胺代谢通路中。

这是个令人惊奇的发现!多巴胺是大名鼎鼎的“快乐物质”,当人们因为庆祝获胜、节日狂欢等聚在一起时,体内的多巴胺水平就会升高。

蝗虫也有相似反应。如用技术手段提高蝗虫的多巴胺水平,它们就会聚群,反之,则更倾向于散居。

这项成果很快引发广泛关注。澳大利亚悉尼大学蝗虫学研究专家Stephen J. Simpson评价,这是首个提供确切证据的飞蝗聚群行为分子机制研究,具有重大意义。

由于蝗虫只有在聚群时才会成灾,对蝗虫的两型变化进行干预,为防治蝗灾打开了前所未有的思路。

然而,多巴胺本是生物体内常见的神经递质。如果针对多巴胺通路开发治蝗手段,可能影响到自然界的其他物种。“假如你是一位喷洒多巴胺拮抗药剂的农民,很可能蝗虫没有聚集起来,人却抑郁了。”康乐打趣道。

于是,他们另辟蹊径,寻找更具物种特异性的群聚信息素。过去50多年间,学术界普遍认为蝗虫的群聚信息素是苯乙腈。康乐团队在飞蝗种群中检验了苯乙腈的功能,发现苯乙腈发挥的不是群聚功能,而是互斥、对外警戒和防御的作用。之后他们进一步验证,在飞蝗中,苯乙腈的确并非真正的群聚信息素。

不破不立,走出长达半个世纪的认知误区后,他们终于找到了飞蝗真正的群聚信息素——4-乙烯基苯甲醚,以及它的特异性嗅觉受体。一旦把这个受体敲除,蝗虫就再也无法聚群了。

自此,新的治蝗局面一下子就打开了:可以诱捕蝗群集中灭杀;可以研发与4-乙烯基苯甲醚结构相似的竞争性化合物,干扰蝗虫,使之无法聚群;还可以不断释放基因编辑的蝗虫,逐步稀释自然种群中有聚群能力的个体比例,直至它们变为一盘散沙。

在康乐从事蝗虫生态学研究的30余年间,飞蝗的成灾机理越来越清晰。在此基础上,他们形成了一套对蝗灾进行精准控制的理念和技术体系,并通过多学科交叉、多团队联合的建制化科研范式,面向保障国家粮食安全和生态安全的需求,不断交上新的答卷。凭借蝗虫聚群分子机制及多个控害靶点的一系列突破性研究,康乐团队于2017年荣获国家自然科学奖二等奖。2020年,联合国粮农组织专门发来贺信,认为他们的最新成果是“中国科学家为国际昆虫学和蝗虫防治作出的巨大贡献,将大幅提高蝗灾的预测和控制水平,为人们开发新的蝗灾控制方法提供重要线索”。

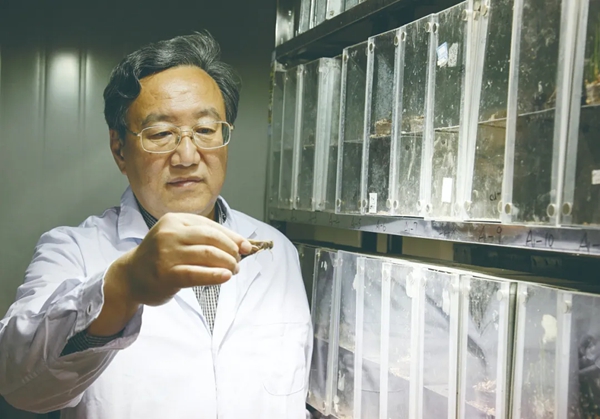

康乐与他研究的飞蝗实验种群。动物所供图

薪火相传,再续传奇

2011年,康乐当选中国科学院院士。他领导的团队中,年轻的科研人员也快速成长起来。

“85后”动物所副研究员郭晓娇坦言,自己从未见过真正的蝗灾。直到加入康乐团队后,她才知道蝗灾的威胁从未远去。

“我读本科时,就熟练掌握了很多细胞和分子层面的技术。我一直希望能把这些微观技术应用在更有意义的方向上。”她说,“来到这里后,我越来越认识到蝗虫研究对国家乃至全人类福祉的重要意义。能参与这种面向重大需求的研究工作,我感到非常幸运。”

另一位助理研究员丁玎正在参与的工作之一,是开发新型高效绿僵菌菌株,用于蝗虫生物防治。绿僵菌是包括蝗虫在内的许多害虫的克星,其孢子形成的特殊结构能穿透蝗虫体壁,最终让蝗虫像僵尸那样死去。更妙的是,这种真菌还可以在蝗群中“虫传虫”,起到广泛持久的生物防治作用。动物所对绿僵菌进行了一系列遗传改造,让它们的杀虫效力增加了20%到40%。

“很多人认为,经过数十年的研究,人类已经把蝗虫‘吃透了’。但在这个领域越久,我发现有越多问题亟待回答。比如,现在我们还并不完全了解绿僵菌的致病机理。” 丁玎说,“如果能把这些问题解析清楚,对开发无毒无害且更为有效的治蝗方法有很重要的意义。”

“蝗虫研究还是进行时。”王宪辉说,“从马世骏院士到康乐院士,从一个计算器到今天的生态基因组学研究,不管时代如何发展、条件如何变化,他们始终紧紧围绕国家需求,一直站在领域的最前沿。”

蝗虫的“蝗”字,左边是一个“虫”,右边是一个“皇”。中国古人曾为它们遮天蔽日、所向披靡的恐怖气势所震慑,认为它们是当之无愧的“虫中之皇”。

而如今的中国科学家们却通过孜孜不倦、持之以恒的努力,让“虫皇”以另一种方式展现自身的价值和力量。今天,它们已然是一种独特的模式生物,甚至可以作为帕金森病等神经系统疾病的动物模型。

中国科学院一代代科研人员薪火相传,必将续写更多治蝗、用蝗的传奇。