葛斯琴研究团队揭示熊蜂胸部形态与飞行行为的关键联系

昆虫胸部作为飞行功能的核心结构,其外骨骼与特化的飞行肌系统通过直接和间接两种机制协同驱动翅运动。然而,现有研究往往将形态学特征(如肌肉排列、骨片结构)与飞行运动学参数(如振翅频率、运动轨迹)割裂分析,缺乏系统性的功能形态学整合研究。以我国重要的传粉物种兰州熊蜂(Bombus lantschouensis)为例,其蜂群中存在显著的社会分工:具有繁殖功能的蜂后(queen)、负责采集的工蜂(worker)以及专司交配的雄蜂(male),这种社会性差异可能导致不同类群在飞行器官形态和飞行行为上产生适应性分化。

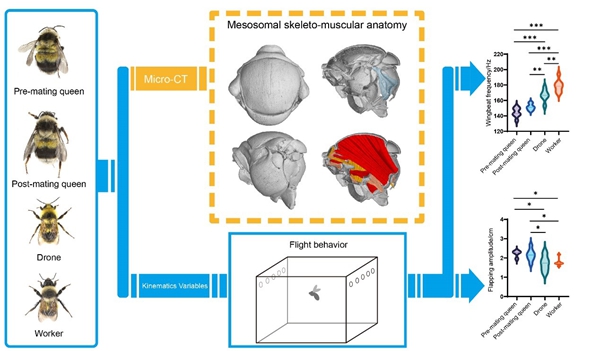

近日,中国科学院动物研究所葛斯琴团队联合朱朝东团队和中国农业科学院蜜蜂研究所安建东团队在《Integrative Zoology》期刊发表最新研究成果,题目为“Potential Correlation Between Bombus lantschouensis Thoracic Morphology and Flight Behavior”,首次系统揭示了兰州熊蜂不同类群(交尾前蜂后、交尾后蜂后、工蜂、雄蜂)的胸部形态差异与其飞行行为之间的潜在关联。该研究基于仿生数据平台,通过多学科交叉技术,系统整合了多模态数据,为昆虫功能形态学和生物力学提供了重要的基础和解析思路,并为仿生平台的构建提供仿生数据原型和模型资源。

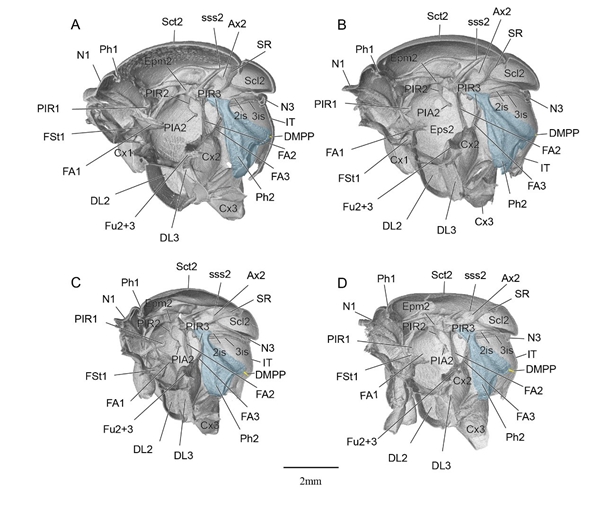

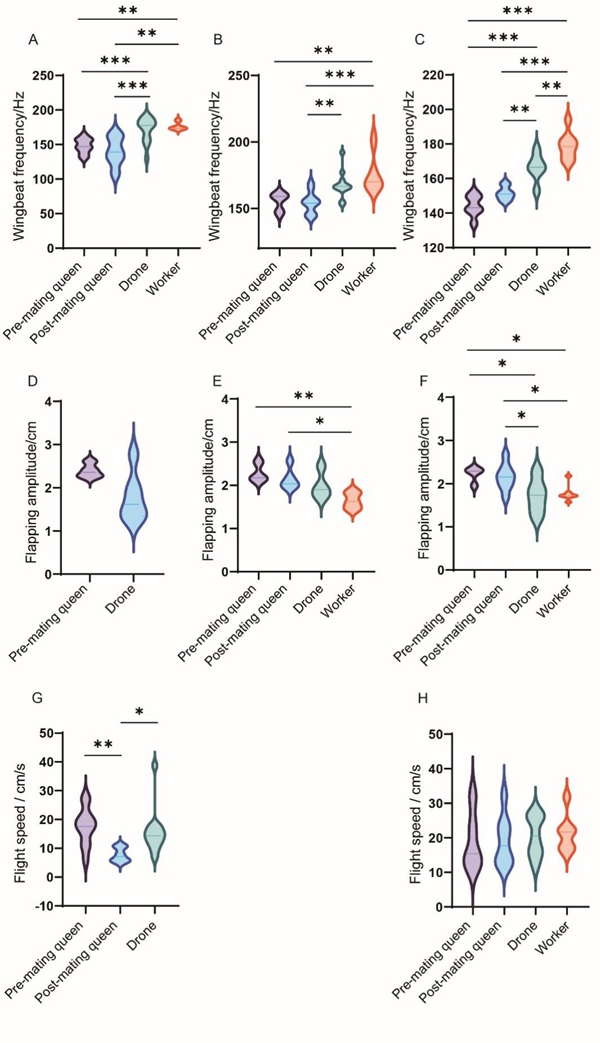

该研究结合显微CT高精度扫描与三维建模技术,完整呈现兰州熊蜂不同品系的胸部骨骼与肌肉的空间分布。通过高速摄像,精准捕捉了熊蜂起飞、悬停、前飞三种模式下的运动学参数:振翅频率、拍动幅度和平均速度。研究发现各类型肌肉数量、空间位置是一样的,但形状和大小有明显差异,如与工蜂和雄蜂相比,蜂后的肌肉体积更大。研究发现工蜂和雄蜂的翅拍频率显著高于蜂后,这可能与胸部结构中“中胸悬骨与并胸腹节的间距(DMPP)”相关。间距越大,中胸间接肌肉伸缩空间更大,振翅频率也随之变高。同时,研究还发现拍动幅度与振翅频率成反比,可能还受到翅形的影响,翅越大振翅幅度越大。另外,研究推测前胸肌肉的多样性及背板形态变化可能通过控制颈部活动影响视觉能力,而后胸肌肉的差异可能与后足功能(如交配、采集)相关,但还需要进一步实验证明。

中国科学院动物研究所葛斯琴研究员、王江宁博士和Michael C. Orr博士为论文共同通讯作者。博士生李文杰和刘思培博士为该文的共同第一作者。该研究得到国家自然科学基金(No.32270460 和No.31672347)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1111/1749-4877.12990

图1 研究路线

图2 兰州熊蜂的胸部内骨骼

A,交尾前蜂后;B,交尾后蜂后;C,雄蜂;D,工蜂

图3 不同类型的兰州熊蜂在不同飞行模式中的运动参数。(A,D,G)起飞;(B,E)悬停;(C,F,H)前飞。

羽毛是鸟类征服天空的核心工具。羽毛演化经历了从恐龙简单的单根细丝状羽毛,逐渐变成复杂的羽片状羽毛,这个过程一般认为分为五个过渡阶段,每一个过渡阶段都是发展演化新特征或新的生长机制的结果。

鞘翅目昆虫(甲虫)的后翅是其主要的飞行器官。研究甲虫后翅的形态特征,对于揭示其飞行机制及后翅结构的进化规律具有重要意义。然而,传统的研究方法受限于样本采集难度大、数据标注成本高等问题,阻碍了翅膀形...

大约 80% 的植物病毒依赖媒介昆虫进行传播,媒介昆虫体内的病毒稳态依赖于病毒载量与昆虫免疫系统之间的动态平衡,从而确保虫媒的生存和病毒的高效传播。