李明研究组通过种群基因组与景观基因组研究揭示瓶颈后藏酋猴对气候变化的适应能力

随着全球气候偏离历史常态,物种越来越频繁的暴露于超出其生理耐受范围的条件下,这迫使物种需要寻找适宜栖息地或适应变化的环境以避免种群崩溃。因此,理解并量化物种的局部适应性以及气候变化驱动的脆弱性至关重要,这不仅有助于理解物种如何在气候变化中生存,还对于将来制定合理的保护策略至关重要。

藏酋猴作为中国特有的灵长类动物,其栖息地类型复杂多样,海拔、气候差异较大,因而该物种是不同环境下适应气候变化机制研究的一个理想模型。基于此,中国科学院动物研究所李明团队联合四川大学和和安徽大学团队,通过对藏酋猴所有分布区种群的大范围采样,利用种群基因组和景观基因组开展研究,旨在探讨:1)气候波动对藏酋猴种群遗传结构的影响;2)瓶颈后种群中持续存在的负面遗传效应;3)气候变化下藏酋猴种群所面临的生态和基因组脆弱性。该研究强调了整合种群基因组与环境数据以预测瓶颈后种群对气候变化适应能力的重要性。

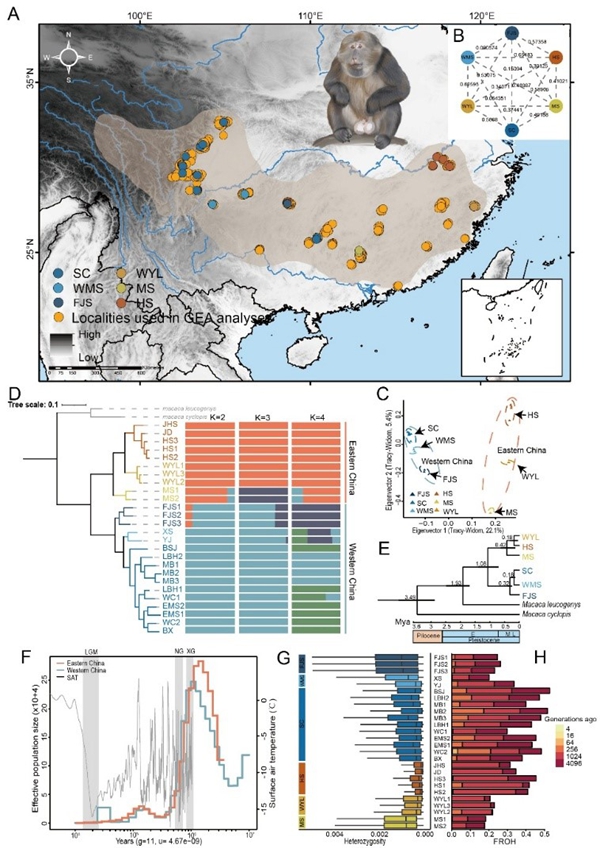

结果表明,藏酋猴分为中国东部(包含安徽黄山种群、福建武夷山种群及湖南莽山种群)和中国西部(包含四川种群、云南乌蒙山种群及贵州梵净山种群)两个遗传群体,其中黄山种群的遗传多样性最低、近交较高,这可能会降低该种群对环境波动的适应能力。此外基于PSMC结果,显示东西部种群均受到历史气候波动影响,导致有效种群大小急剧下降。

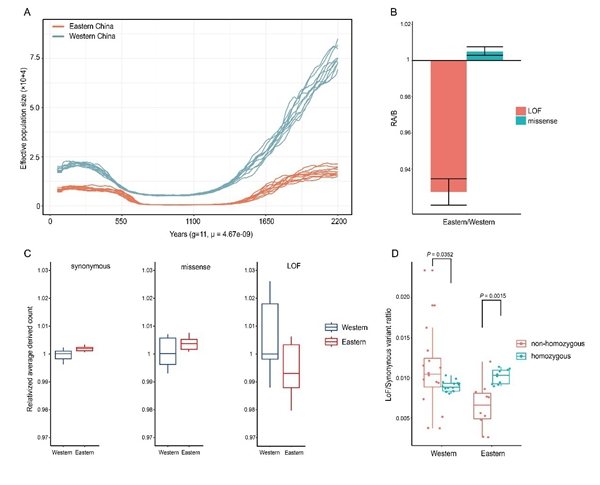

其次,通过对种群近期历史动态的GONE分析发现,东西部种群在约1100年前经历了剧烈的种群瓶颈期,且发现东部种群中高度有害突变较西部种群有所降低,但中等有害突变较高,从而推测东部群体可能主要受到了遗传漂变和纯化选择共同作用的影响;尽管纯化选择可能降低高度有害突变位点的频率,但部分中等有害突变位点会随机漂变至高频而导致纯化选择失效。因此,该研究认为中等有害突变位点的随机固定会对未来气候变化的适应性造成长期损害。

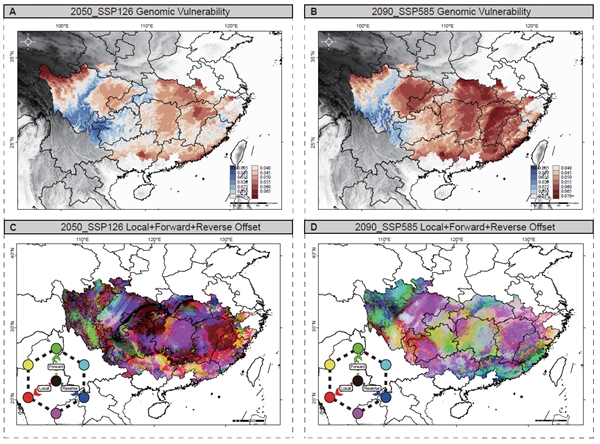

最后,基于物种的种内变异对未来气候变化下的生态和基因组脆弱性进行评估和预测,表明温度波动是藏酋猴栖息地选择重要的环境影响因子;此外随着气候变化的加剧,未来秦岭地区可能成为西部种群的气候避难所,而东部种群由于栖息地高度破碎化,未来适宜栖息地丧失严重。同时基于GF和GDM模型分析,显示东部种群尤其是黄山种群在未来具有较高的遗传偏移量。综合黄山种群具有较高的近亲繁殖水平、较低的遗传多样性以及较高的生态和基因组脆弱性,因而该种群在未来可能面临着较高的气候变化风险。

综上所述,该研究认为IUCN红色名录可能低估了当前藏酋猴种群所面临的威胁程度,建议提升其保护级别。此外,考虑到东部群体尤其是黄山种群,无法通过迁移或扩散寻找更适宜的栖息地来缓解气候变化的影响,建议未来在黄山、莽山和武夷山国家公园地区建设生态廊道,以确保东部种群栖息地的连通性,并更好地发挥国家公园在保护该物种方面的效能。

该研究结果以“Integrating population genomics and environmental data to predict adaptation to climate change in post-bottleneck Tibetan macaques”为题于2025年7月11日在Science Advances在线发表。中国科学院动物研究所博士生滕扬、安徽大学资源与环境工程学院讲师李文博博士、中国科学院动物研究所助理研究员王晓晨博士以及四川大学生命科学学院博士生张茹松为共同第一作者,中国科学院动物研究所李明研究员和助理研究员祁纪伟博士、以及四川大学李静教授和合肥师范学院李进华教授为共同通讯作者。该研究得到了科技部重点研发项目、国家自然科学基金项目的资助。

文章链接:https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.adw0562

图1 藏酋猴种群的地理分布及其基因组景观

图2 藏酋猴近期种群动态与遗传负荷

图3 在2050年SSP 1-2.6情景和2090年SSP 5-8.5情景下,对未来气候变化的遗传偏移量预测

在自然界中,生物之间的相互作用是复杂而多样的,信息交流涉及物理、化学和生物等多个层面。昆虫信息素(Insect Pheromone),作为昆虫体内各种腺体或细胞产生并分泌到体外的微量化学物质,是昆虫种内和种间通讯...

在草原生态系统中,群居性植食性啮齿动物既是“生态系统工程师”,但因其种群暴发时导致的危害,又往往被人们称之为“害鼠”。理解小型哺乳动物生态系统工程师扰动和人类控制“鼠害”的化学药剂干扰对土壤微生物...