百年博物馆标本揭示东方蜜蜂多样性丧失和农药抗性的演化

近年来,昆虫种群数量下降问题已引起了公众与学术界广泛关注。过去100年,农业生产经历了从传统方式向机械化、化学化的巨大转型。绿色革命通过高产作物、灌溉技术和化肥农药的大规模使用,显著提高了产量,但也长期依赖化学农药,导致环境污染,并对蜜蜂等传粉昆虫造成严重威胁。Nature 杂志第628卷第8007期以“专刊”形式报道了这一全球性议题,汇总分析了来自106项研究或连续生物监测数据集的元数据,评估了历时16-27年时间跨度的昆虫丰度变化趋势。然而,仅凭数量变化并不能充分反映物种的健康状况。农作物与家畜便是典型例证——尽管数量庞大,却可能面临长期可持续性的危机。此外,昆虫的长期监测数据往往缺乏统一且可重复的采样方法,使我们对当前物种状况的不确定性进一步增加。博物馆标本中蕴含的遗传信息反映了特定历史时期目标物种及其群体的遗传信息,为解析近期人类活动对种群的影响提供了宝贵的历史数据。昆虫的博物馆标本数量远高于其他类群,这使得昆标本在解析近代人类活动影响中有着巨大的优势。基于此,中国科学院动物研究所、中国农业大学、丹麦哥本哈根大学与法国巴黎国家历史博物馆等多家单位合作,将目光投向了“时间档案”——博物馆中的百年历史标本。

从博物馆标本中读取宝贵的历史信息

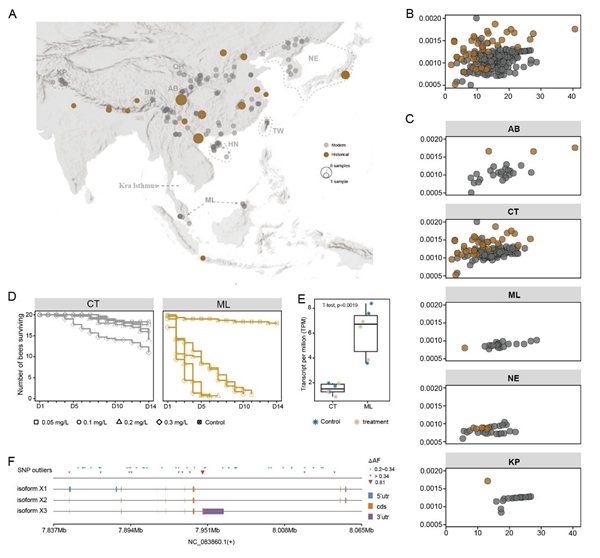

研究团队获取了46份距今约120年的东方蜜蜂(Apis cerana)标本,并与352份现代样本进行全基因组比对,样本覆盖了东方蜜蜂主要的地理种群(图1A)。这是目前已知的首个针对非模式昆虫开展的系统性博物馆基因组研究之一。值得一提的是,根据中国国家动物资源中心的记录,国内能追溯至一个世纪前的东方蜜蜂标本仅有一件,可见其珍稀程度。研究结果显示,虽然东方蜜蜂的主要谱系在百年间没有消失,但它们的核心种群遗传多样性显著下降(图1 B-C)。换句话说,即便种群数量可能稳定,它们的“遗传健康”却在悄然恶化。考虑到中部种群是东方蜜蜂大陆支系的遗传中心,是新亚种和种群的摇篮,是应对未来压力适应的基础,其核心种群的基因多样性下降,意味着蜜蜂应对未来气候变化和环境压力的能力可能正在减弱。

“农药”推动蜜蜂快速进化的隐形力量

研究团队进一步分析那些在时间上发生显著等位基因频率变化的SNP位点时,发现这些基因高度集中在与神经系统功能相关的区域,包括突触膜、离子通道、乙酰胆碱受体(nAChR)等,这些正是商业化农药的主要作用靶点。这一发现强烈暗示,过去百年间广泛使用的农药,可能已经成为东方蜜蜂基因组发生变化的主要进化驱动力。这意味着蜜蜂正在经历一场“基因层面的进化竞赛”以适应人类创造的化学世界。

来自马来西亚的“时间胶囊”

进一步的实验验证发现,马来西亚的现代蜜蜂群体在这些关键基因区域中保留了更多“古老”的遗传特征。它们对农药的抗性更弱(图1 D),可能代表了东方蜜蜂的“历史原型”。通过吡虫啉暴露实验发现:来自中国中部的蜜蜂在14天暴露后存活率显著高于马来西亚群体。马来西亚蜜蜂即使在低浓度农药下也表现出较高死亡率。转录组分析进一步揭示,nAChR α1基因的X3转录本在中国中部种群中表达显著降低,而这一变化可能与其抗农药能力增强密切相关(图1 E-F)。

这项研究揭示了蜜蜂在百年间的基因变化,同时凸显了博物馆标本在生态与进化研究中的独特价值。通过历史DNA分析,我们能够直接量化遗传多样性的变化速率,并评估人类活动对物种的长期影响。研究还发现,像马来西亚这样保留祖先特征的现代群体,为理解过去生态状态提供了“活体对照”,弥补了历史DNA研究中的空白。这不仅是科学上的突破,也发出了生态警示:核心种群的基因多样性下降意味着蜜蜂在面对气候变化、农药压力和栖息地破坏时,适应能力正在减弱。研究团队呼吁加强对东方蜜蜂及其他传粉昆虫的保护,减少农药使用,并推广综合害虫管理(IPM),以防遗传多样性进一步下降。此外,该研究也说明了国际标本交换能够在地缘政治紧张的后全球化背景下,弥补区域生物多样性记录的缺失。

研究成果以“Temporal genomics reveal rapid adaptation to pesticide exposure in Eastern honeybees”为题,近日发表于National Science Review 《国家科学评论》。 中国科学院动物所刘山林研究员为该文第一作者兼通讯作者,丹麦哥本哈根大学Tom Gilbert教授和中国农业大学周欣教授为该文共同通讯作者。中国科学院动物研究所博士后邱立飞、中国农业科学院麻类研究所侯春生研究员、法国国家自然历史博物馆Agnièle Touret Alby、西交利物浦大学唐敏博士、马来西亚Faezah Msalleh博士等多个团组成员也参与了此项研究。

该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院动物研究所自主项目、丹麦国家研究基金等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf438

图1:博物馆基因组学揭示的蜜蜂基因组变化。(A)现代与历史蜜蜂样本的地理分布。历史样本的位置以橙色点表示,点的大小表示样本数量。现代样本以灰色点表示。由于历史样本的经纬度信息不可用,其在地图上的位置根据标本标签提供的采集信息,以所在省会或乡镇表示。各群体标记如下:AB(阿坝)、BM(波密)、CT(中部)、HN(海南)、ML(马来西亚)、NE(东北)、KP(克什米尔与巴基斯坦)、QH(青海)、TW(台湾)。(B-C)蜜蜂的遗传多样性(基因组杂合度,Y 轴)与基因组测序深度(X 轴)。B包含所有样本,而C按不同遗传群体进行分类。历史样本和现代样本按照图例颜色区分。 (D) 蜜蜂工蜂在暴露于吡虫啉后的存活情况。(E)nAChR α1 亚型 X3 的基因表达谱。(F)nAChR α1 基因的遗传变异。SNP 位点用三角形表示,对应其在基因中的位置,并用大小显示不同时期的等位基因频率差异。

卵巢作为女性最早发生衰老的器官之一,其功能衰退不仅导致生育能力下降,还会引发全身性激素失衡,进而增加心血管疾病和骨质疏松等慢性疾病风险。

2025年10月10日,中国科学院动物研究所张云峰研究员团队在国际权威期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表题为“A midbrain-to-ventral-striatum dopaminergic pathway orchestrates odor-guided insect preda...

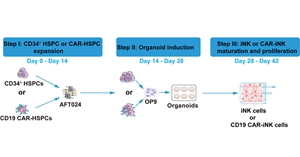

自然杀伤(NK)细胞作为一种固有免疫细胞,针对衰老、病毒感染、癌变等异常细胞具有广谱免疫监视和清除功能。嵌合抗原受体(CAR)工程化的CAR-NK细胞,还获得类似CAR-T细胞的精准靶向杀伤功能,显著提升对特定抗...