葛斯琴研究团队提出昆虫爬行运动控制新方法

趋光行为作为动物众多行为特性之一,尤其在昆虫学中有着大量研究报道。人类很早就发现了昆虫的趋光现象,并广泛应用于农业、卫生害虫防治,以及科研、科普用途的昆虫采集。这些应用的本质均为基于定点光源的昆虫诱集或诱杀。如果将定点光源改为动态光源,能否改变昆虫的运动方向,从而达到人为操控其定向运动的目的呢?

近日,中国科学院动物研究所葛斯琴团队联合中国科学院大学光电学院史祎诗团队、中国科学院合肥物质院张超凡团队在《Biomimetics》期刊发表最新研究成果,题目为“Light-Guided Cyborg Beetle: An Analysis of the Phototactic Behavior and Steering Control of Endebius florensis (Coleoptera: Scarabaeidae)”,首次实现了基于光引导的昆虫精准转向操控,并研发了相应的无线控制装置。

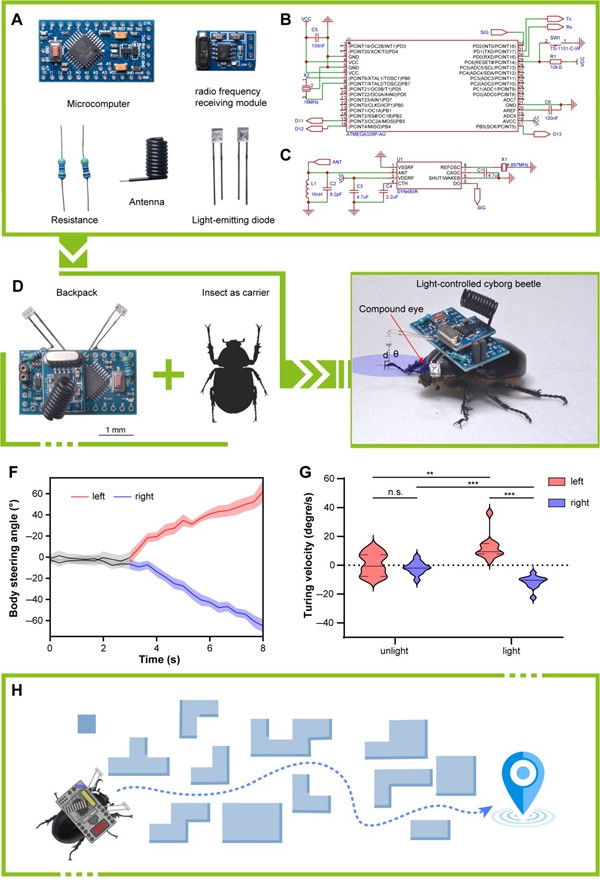

该研究以佛恩犀金龟(Endebius florensis,亦称佛罗伦斯姬兜)为载体昆虫,通过电生理和行为学实验从可见光波段常见的LED(蓝色463~469 nm、绿色516~525 nm、黄色586~596 nm、红色625~645 nm)中筛选对其引诱能力最强的波段。结果显示,蓝色LED能引起载体昆虫稳定的趋光行为反应。随后,研究团队以商用单片机(Arduino pro mini)为核心搭建了光引导电子背包。该电子背包包含1个射频模块(SYN520R),能够接收433 MHz的射频信号,用于接收无线指令;背包前端载有2颗蓝色LED灯珠,当背包固定于载体昆虫前胸背板上时,2颗LED灯珠分别位于昆虫复眼的左前方和右前方,用于产生引导昆虫转向的光信号。通过向射频接收模块发送不同的无线指令,指导单片机点亮不同方向的LED灯珠,即可引导载体昆虫朝预定的方向爬行,从而实现对其运动方向的远程无线操控。测试结果显示,点亮引导光源后,载体昆虫体轴在5 s内分别向左、右两侧偏转了65.34°和58.35°,转向角速度分别为12.47°±2.63°和11.67°±1.35°,极显著高于引导前的0.70°±2.32°和1.79°±1.31°。

该研究通过在活体昆虫背部搭载专用电子背包,构建了一种新型半机械昆虫。这类生物-机电融合系统,利用昆虫自身的爬行和能量实现运动与避障,相比纯机械系统具有更强的可通过性和鲁棒性,能够进入人类难以抵达的洞穴、隧道或废墟中,在灾后救援、洞穴生态监测等领域具有巨大的应用潜力。此前,绝大多数半机械昆虫的定向操控大多采用电刺激的方案,利用昆虫对电流的趋避行为实现运动控制,尽管已经达到了较好的控制效果,但电极植入和反复电刺激均会对载体昆虫造成不可逆转的损伤,从降低后续刺激的灵敏度和有效性。相比电刺激方案,该研究提出的光引导方案为无侵入式操控,电子背包搭载过程无需创口,搭载速度快,操作门槛低;同时,光刺激也不会对昆虫组织造成损伤,因此具备长时间工作的能力。这项研究作为光引导半机械昆虫方案的初步探索,验证了动态光源引导昆虫定向运动的技术可行性,为半机械昆虫的研发与应用提供了新的思路。

中国科学院动物所葛斯琴研究员、中国科学院大学光电学院史祎诗教授为论文共同通讯作者。中国科学院动物所博士生张天浩和助理研究员黄正中博士为该文的共同第一作者。该研究得到中国科学院动物研究所自主部署项目(No.2023IOZ0310和No.2023IOZ0104)、动物多样性保护与有害动物防控重点实验室自主部署课题(No.SKLA2502)、国家自然科学基金(No.32270460)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.3390/biomimetics10080513

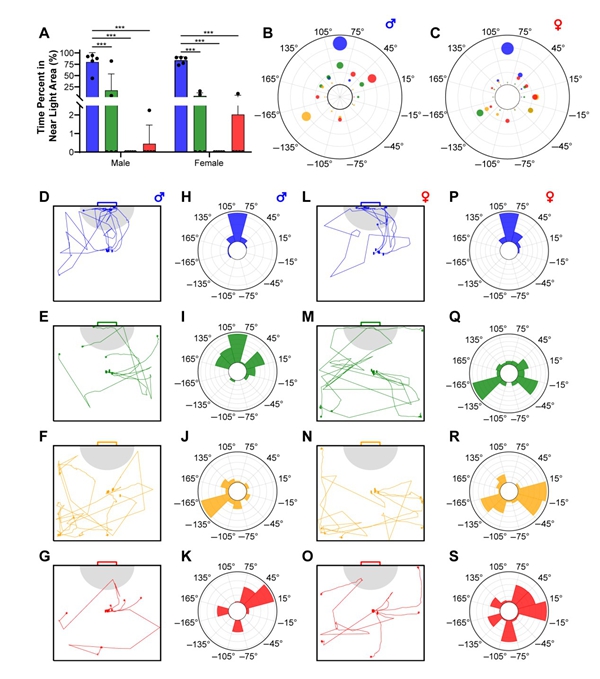

图1 佛恩犀金龟的趋光行为反应

A:个体在近光区停留时间占比;B、C:雄性(B)与雌性(C)个体在测试场地中的角度分布;D-G:雄性个体在蓝光(D)、绿光(E)、黄光(F)、红光(G)条件下的运动轨迹;H-K:雄性个体在蓝光(H)、绿光(I)、黄光(J)、红光(K)条件下的角度分布;L-O:雌性个体在不同波长条件下的运动轨迹;P-S:雌性个体在不同波长条件下的角度分布。

图2 半机械昆虫及其运动控制测试

A:电子背包构成组件;B:控制芯片的最小系统原理图;C:射频模块原理图;D:组装完成的电子背包及载体昆虫;E:半机械昆虫;F:转向控制前后半机械昆虫的体轴偏转角度;G:转向控制前后半机械昆虫的转向角速度;H:光引导半机械昆虫的潜在应用示意图。

卵母细胞减数分裂涉及两次染色体分离与胞质分裂,最终形成单倍体配子,在此过程中,正确组装并稳定发挥功能的纺锤体保证了染色体的精确分离与细胞分裂进程。

衰老,作为一项涉及多器官、跨越多重生物学层级的机体系统性退行性演变,其深层的分子机制至今仍是生命科学领域悬而未决的核心命题。在人类漫长的生命周期中,一个根本性问题在于:各器官系统是否遵循统一的衰...

辐射式演化是生物多样性形成的重要过程之一。作为适应辐射(Adaptive Radiation)的经典案例,加拉帕格斯群岛的达尔文雀或东非的慈鲷等类群受生态位分化驱动的快速物种形成过程为人熟知。