孙宝珺团队合作建设了全球首个跨越热带、亚热带和温带的半自然人工气候控制与实验系统

全球气候变化对动物的生物多样性构成了重大威胁。由于保护生物多样性的资源有限,评估气候变化对不同纬度动物的威胁过程和格局,并了解其潜在的行为和生理调节机制,对于制定气候变化下的生物多样性保护对策具有重要的实践意义。然而,目前探究动物对气候变化响应的纬度模式的研究十分匮乏,严重影响了气候变化下物种的脆弱性评估以及多样性保护。导致这一现状的主要原因在于能够在大尺度上进行气候变化的生态模拟的实验装置严重空缺。

为了应对这一挑战,中国科学院动物研究所孙宝珺团队开展广泛合作,结合各地区气候特征,开创性地建设了跨纬度半自然人工气候控制与实验系统(Semi-Natural Climate Chambers Across Latitudes,SCCAL)。SCCAL是在国家重点研发计划、国家自然科学基金以及动物所自主部署项目的支持下,由中国科学院动物研究所、海南师范大学、杭州师范大学和哈尔滨师范大学的合作指导下建立的。该系统将为小动物行为和生理生态学以及局域适应性的研究提供平台,为气候变化下动物种群监测与调控以及生物多样性保护奠定重要的实验基础并提供创新性的研究方法与思路。

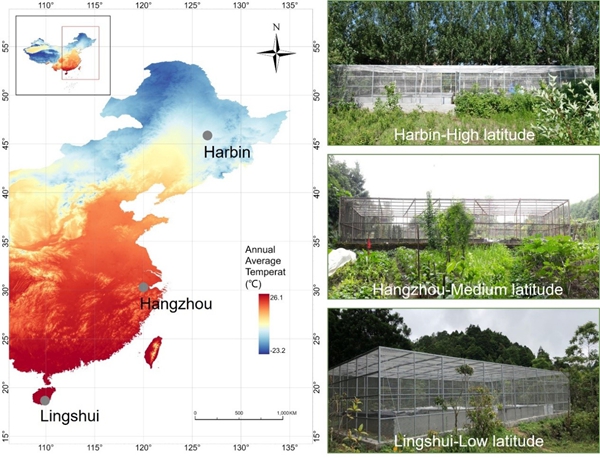

SCCAL是一种资源节约型实验基础设施,旨在复现生态系统复杂性的前提下,跨越大尺度纬度范围进行气候变化的环境因子模拟和操作。目前,SCCAL由三个跨越了27.2°纬度和3393公里的半自然人工气候室组成:高纬度(北纬45.87°,东经126.56°,温带地区,海拔116米)、中纬度(北纬30.32°,东经120.40°,亚热带地区,海拔34米)和低纬度(北纬18.66°,东经109.93°,热带地区,海拔674米)(图1)。SCCAL可容纳从土壤微生物到小型脊椎动物等多种陆地生物,用于物种饲养、行为和生理特征测定以及适合度评估等,满足了在自然条件下模拟大尺度纬度范围气候变化的野外实验设施的迫切需求。

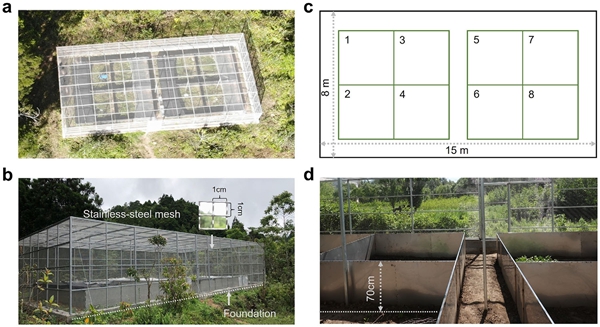

每个纬度的系统占地面积为120平方米,地上体积为288立方米(15米×8米×2.4米)。系统外围主要由混凝土地基和不锈钢网组成:混凝土地基向地上和地下各延伸0.3米,以支撑钢架和不锈钢网的结构;可拆卸式不锈钢网结构,网格大小为1厘米孔径。每个纬度的系统由8块3米×3米的斑块构成,各斑块由不锈钢板环绕。不锈钢板高度为1.2米,其中0.5米嵌入土壤,0.7米高出地面,以有效围住研究对象。地上不锈钢网可防止鸟类捕食者的干扰,而地下的混凝土地基以及深埋的不锈钢板可防止啮齿动物等小型捕食者的干扰,同时可确保研究物种被控制在每块区域内,无法通过地下通道逃逸。不锈钢网能将体型大于1厘米×1厘米的昆虫排除在外。因此,SCCAL的设置可以精确控制捕食者的影响以及每个斑块内的大部分食物来源(图2)。

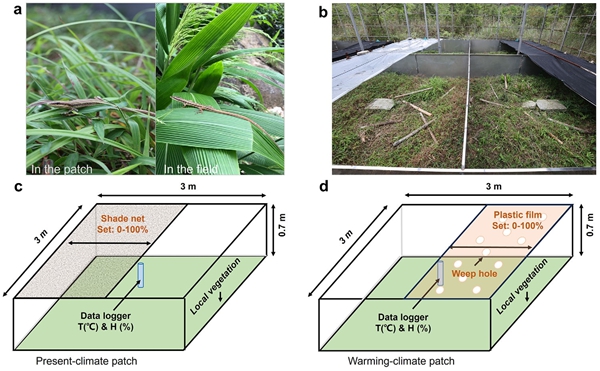

SCCAL系统能够在不依赖额外电力和水资源供应的情况下,根据实验设计对每个斑块的光照度、温度和土壤湿度等的非生物环境因素进行单独的生态调控。每个斑块还可以通过移植植被来模拟研究生物的自然微生境。SCCAL的主要目标是模拟不同气候变化情景下的温度环境。因此,各斑块可通过调节遮阳网或塑料薄膜的面积对温度进行调整,以反映当前气候或气候变暖情景。其中,遮阳网可模拟自然微生境中高大植被提供的自然遮阳,从而促进饲养生物的行为体温调节。与此相反,塑料薄膜可以提供温室效应为斑块创造加温的气候条件,并且薄膜上的圆孔可以使降水通过,以确保土壤湿度的控制。通过调节的遮阳网和塑料薄膜覆盖比例(0%-100%),各斑块可精确控制温度,从而模拟当前的气候条件和不同变暖情景下的温度环境。每个斑块的中心放置环境数据记录器,以记录温度、空气湿度和光照强度等环境参数(图3)。

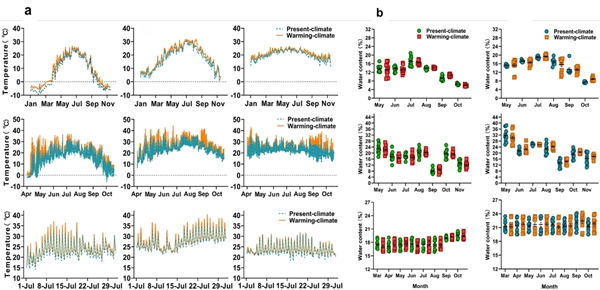

SCCAL建立之后,通过条件摸索,目前实现了各项环境参数的精准模拟。各纬度的当前气候斑块的遮阳网面积在 40%-45%之间时与自然微生境随机位置的温度环境一致性。根据IPCC的预测,气候变暖的速度会随着纬度的升高而加快,高、中、低纬度的当前气候斑块和气候变暖斑块之间的温度差异分别设置为2.06 ± 0.06°C、1.73 ± 0.07°C和1.30 ± 0.05°C。同时,这些差异也与温和气候变暖情景(SSP 1-2.6,1.3-2.4°C)相一致。土壤湿度监测数据显示,所有纬度地区雨天的土壤湿度都显著高于晴天的土壤湿度。然而,无论天气条件如何,遮阳网和塑料薄膜对温度的调节并不影响土壤湿度(图4)。

通过一系列的实验研究,SCCAL被证实是方便、稳健且资源节约型的人工气候控制和实验系统。建立SCCAL之后,高、中、低纬度的气候控制系统分别开展了以中国大陆草蜥物种为研究对象的实验研究。通过实验发现,SCCAL当前的温度、湿度和光照等环境因子设置能够确保中国大陆草蜥的胚胎发育速率、胚胎孵化成功率、幼体生长率、幼体存活、成体存活以及繁殖等特征既能够反映出野外自然种群的特征,又能在实验因子控制的范围内进行可塑性响应。此外,SCCAL还可容纳多种陆生生物,包括土壤微生物和土壤动物、小型植物、昆虫和小型脊椎动物。当前SCCAL系统中自然存在的生物包括蚯蚓、蚂蚁、蜘蛛、蟋蟀和蝗虫等,未来如果有需求,我们可以为这些生物提供适当的植被、躲避场所和微生境以开展实验研究。

确定气候变化下最脆弱的地区和物种,是实施气候变化下的生物多样性保护的重要前提。SCCAL 提供了实用的基础设施和方法,可用于评估不同纬度生物在气候变化下的脆弱性,并在气候环境模拟过程中更具生态相关性,且减少了对水电资源的需求。利用SCCAL这一创新型基础设施,未来研究人员可以构思严格的生态实验,揭示关键的纬度模式并检验与气候变化相关的创新假说。

SCCAL详细信息及相关研究成果近日发表于《先进科学》(Advanced Science),中国科学院动物研究所孙宝珺研究员与杜卫国研究员提出了SCCAL的最初概念、并领导了SCCAL的建设和相关研究,为论文的主要通讯作者。杭州师范大学的陆洪良教授、温州大学的张永普教授、海南师范大学的汪继超教授、哈尔滨师范大学的刘鹏教授分别负责不同纬度SCCAL系统的运转和维护,为本论文的共同通讯作者。中国科学院动物研究所的韩兴志博士,海南师范大学的程坤明博士,哈尔滨师范大学的崔罗鑫和刘婉丽博士,温州大学的李星翰硕士和李树然博士,中央民族大学的吴丹阳博士,海南大学的郝馨博士和李帆硕士和南京农业大学的李滕博士参与了SCCAL的运转和相关研究工作,为该论文的共同作者。SCCAL的建立及相关研究得到科技部重点研发(2022YFF0802300)、国家自然科学基金(31720103904、32271572、32071511)、海南省科技专项基金(ZDYF2023RDYL01)、中国科学院青年创新促进会优秀会员(Y2023021)、中国科学院动物研究所自主部署项目(2024IOZ0107)等资助,在此一并致谢。

原文链接:https://avanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202414185

图1. SCCAL系统的地理位置

图2. SCCAL系统的设计与组装

图3. SCCAL系统的运行原理

图4 SCCAL系统的温湿度控制

神经系统是人体结构和功能最复杂的系统,作为人体的指挥中心,负责调控运动、学习、记忆、感知和情绪等多种功能。神经元是神经系统中最主要的细胞类型,承担着信号传导的核心任务。

全球约三分之一陆地生物多样性热点区域以及60%的陆栖脊椎动物分布在跨境地带,这些区域同时也面临生物入侵、气候变化、生境干扰等诸多全球变化挑战。自然保护地是维系本土物种原生性和抵御外来物种入侵的重要载体...

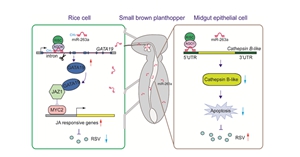

虫媒植物病毒的感染涉及病毒、媒介昆虫和植物寄主之间的复杂互动。大约80%的植物病毒依赖昆虫传播,通常在植物体内而非昆虫媒介中引发严重症状。